原创 | 闫秀 夜光杯 2023-02-24

很多人对他有一种错觉:以为冯唐的一切是从天而降。但若是了解他的过去,就不会嫉妒他的现在。

“他出的书,我从来不看;他是什么样的人,其实我心里很明白。他是好样的。他从不说谎,做人实事求是,而且一点也不懒惰,非常勤奋。他什么都好,在我心里,他就是一个完美男孩。”冯唐八十多岁的母亲如是说。

01 被唤作“张海鹏”的那些年

“老妈,您觉得自己最幸福的地方是什么?”

“差不多人人都爱我。”

“您觉得钱好吗?”

“钱是万能的。”

“有什么钱做不到的东西吗?”

“没有。”

“您余生还有什么理想?”

“要有个自己的庄园。”

这是冯唐和老妈对话的日常,他将视频发在了网上,老太太顿时变成了网红。这位有着蒙古血统的母亲,永远特立独行,永远热气腾腾,自带草原后裔的豪放气质。用冯唐的话讲,就是“彪悍,大气,茂盛”。

每次开家长会,听到公布成绩的老师念完儿子的名字后,椅子没暖热,她便趾高气扬地在人群中提前离开了——她的儿子永远是第一名。每每这时,周围的同学总会发出希斯克利夫式的感叹:这个小黑孩儿,到底是哪里来的?他的书桌抽屉里永远藏着小黄书,却也能次次考第一。这样的孩子,是邪恶与明亮并存?是荒原上生出翅膀的黑马?

冯唐的父亲是位在印尼出生的华侨,十八岁才回到中国。父亲性格淡然又沉默,与母亲是两个极端。几十年如一日,他买菜,做饭,看书,钓鱼,并且认识所有的鱼。放学时,每每听到楼上有书包叮叮当当的声音传来,他就抓紧把菜下锅,等儿子进门,正好菜上桌,因为这样的菜有“锅气”。父子之间话很少,每次见面不过是:吃了吗?要么就是:吃饱了吗?

人身上总有自己父母的影子——所以冯唐注定是个矛盾的综合体。在他被唤作“张海鹏”的那些年,黑黑瘦瘦,一米八一,一百零八斤。一个月的生活费一百块。有时候买一套古书,大半月的伙食费就没了。可他又太爱读书,总想买很多很多的书读,又一边想着如何去省钱。当身边的同学沉浸于血统纯正的古汉语经典和中国现当代文学时,他则早早翻开了英文原版的D.H劳伦斯,读亨利·米勒,读《金瓶梅》,还有金庸。

在北京城春夏秋冬的轮回中,少年冯唐夹着一沓方方板板,厚厚沉沉的教科书,奔跑在学校、食堂、家之间。他有一间两平方米的小屋,小屋小得不能再小。一床,一桌,一椅,两墙书,便构成了这个小屋的所有。在小屋里,他反锁上门,拉上窗帘,睁开眼睛,却能在大量画满方程式的草稿纸上写出诗来,这是一种天赋,对此他深信不疑。

要么做题,要么读书,要么在有风吹过的夏天里,看着窗外女生的长发轻舞飞扬。十七岁时,他在自己生平第一部长篇小说《欢喜》里写道:

“我们就像拉磨的驴子一样,两眼被什么蒙住,兜着一个地方转,只知道拼命向前,却始终逃不出这个圈子……”

最终他还是逃出了。十八岁那年,他考上了中国协和医科大学。为什么要学医?起初,理科生的他对数理化和工科全都不感兴趣,也无意去学文科专业。于是,这位考试永远全班第一的张海鹏同学,用了排除法选了自己的专业——他考上了最好的北京协和,选择了协和最强的科室妇产科,又师从妇产科的大牛——中国唯一的一个妇产科院士——郎景和。

医学院整整八年的苦学,他认为自己的“青春被人为地过度延长”——这个经历,之后被他挥洒着茂盛澎湃的文字,写进了小说《万物生长》里。

02 步履不停的三十年

“最长的一次不睡觉的时间是整整三天,六十八小时,没有合过眼,最后终于睡去,也才睡了十个小时的时候突然醒来,想到客户的文件里还有一些问题没有处理,就急忙回到办公室,大概是睡眠严重不足的问题,在跌跌撞撞之间,自己的大拇指突然就被门夹住了,先是红的,之后变紫,过了两天,指甲盖全掉了。这只光秃秃的大拇指陪着我继续加班,熬夜。三个月后,新的指甲长了出来。”

最忙的时候,冯唐连剪指甲的时间都是一种奢侈。

可对于一个诗人和作家来说,他忙碌,流血,行万里路,阅无数人,给予了他创作的灵感。在麦肯锡之后,他又经历过两个企业大平台。那些年,在工作之余,冯唐压榨了自己所有的睡眠和假期,每周拼出100个小时,周末写杂文,年假写小说,喝酒之后写诗歌,职场二十多年,他笔耕不辍,产量惊人:出版六本长篇小说、两本短篇小说、七本杂文集、四本创作诗集、一本翻译诗集,还有两本管理类书籍。

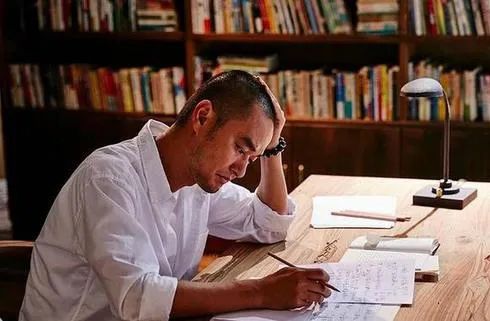

于是,他有了奇特的双面生活:全世界飞的张海鹏,脱下西装革履,就是一位坐在垂杨柳厢房里读书写字的诗人冯唐。当年那个两平方米的小屋已经离他远去,他有了自己的四合院。唯一不变的是对文字的迷恋。他认为源头有活水,山涧间的山泉就不停地流。他有一百多本日记本,从小学记到现在,从未停止过。他说,我现在还欠着老天三四篇长篇小说没写。

冯唐喜欢亨利·米勒。当年《巴黎评论》采访这位作家,问他平时是如何书写的。米勒回答,以这样或者那样的方式,走路的时候,刮胡子的时候,或者干着其他随便什么事的时候,其实在大脑在书写。那么等自己走到打字机前的时候,其实和转账差不多。

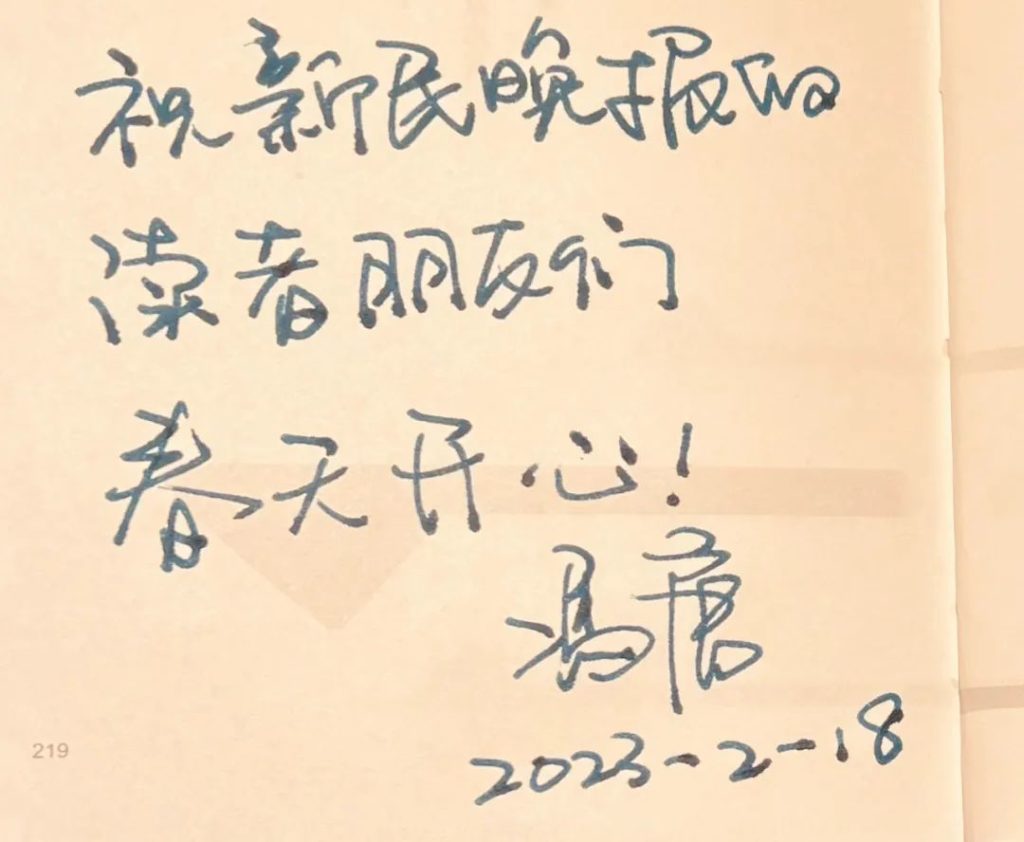

然而写书也是不够的。他逃不掉五蕴织盛的苦,所以寻找另一种脱离的方式——他开始写书法,画画。落笔成文、成书、成画。2017年,冯唐首次举办书画展,2018年,他曾经和荒木经惟合作,在北京举办国际书道双人展。2020年疫情前后的几年,冯唐也数次举办书画展,并且在展览上加入了元宇宙元素,展览地点也遍布了全国。这是他在写作之外的伟大尝试——做一个跨界艺术家。冯唐认为,艺术都是相通的,无论绘画,还是文学,都是美。“二者的不同,在于构成元素的不同,文学的基本构成是字词句,绘画的基本构成是线条和色块。但归根结底,都是对美的追求、表现和沉醉,和恋爱一样一样的。”

除了小说,他的艺术,他的人生哲学,仿佛也都呈现在了他的书画作品中,有空,有色,有耽美。在展览现场,有女生对着他的作品拍照,搔首弄姿,也有女生对着他的画流泪,然后从包里掏出笔记本来,默默地记下画里那些冯唐曾写过的诗句:

这样看你

用所有眼睛和所有距离

像风住了

风又起

03 五十岁后

五十岁后的冯唐,曾有过两次流泪,一次是跟母亲有关,一次是跟父亲有关。

在读阿城《棋王》时,他突然哽咽了起来。他想起了自己的小时候。曾经有一次,他想要一本《辞海》,他弱弱地问妈妈,可不可以买。妈妈开口问,多少钱?他说,可能要五十块钱。妈妈说,哦,那是我一个月的工资。他急忙回道,那就不买了吧。可妈妈说,买书的钱不能省。

冯唐拿着钱到了学校,不一会儿却丢了。这是天大的灾难,他在学校里度过了漫长的一天。回到家后,默默地坐在那里,不说话,也不吃饭。妈妈便问,发生什么事了?他老老实实回答。妈妈说,哦,没事,吃饭吧,吃完饭再说。

他却迟迟不动筷。妈妈问,你是不是还想买那个书啊?他点了点头。于是妈妈想也没想,就准备再给他五十块。但他却决定买缩印版,因为只需要二十多块。他至今记得,那本绿皮的《辞海》,看起来很累,但他很认真很认真地看,一个字也不舍得漏掉,爸妈挣这七十多块钱不容易,他没有任何理由不把这些小字一一读完。

第二次哭是在录读书视频的时候。他想到自己的父亲。父亲一辈子不积累任何东西,身上从来没有超过一万块钱。他最常说的一句话是:天亮了,又赚了。2016年11月13日,在母亲生日当天,父亲去世了。得到消息,冯唐洗了把脸,准备赶去机场,洗着洗着,眼泪大颗大颗地落在洗手间的地板上。那一日,他来到父亲一辈子给全家人做饭的厨房,拿了一把平日里父亲做菜的刀,想作为一个永久的纪念。然而,父亲走的那天,在母亲面前,他始终强忍着泪水,更没有让任何人看到他哭。

这一次,当他独自对着镜头时,他将自己的眼泪留在了网络上。人到中年,不知是变得更脆弱,还是更坚强,但流泪,对冯唐来说从来是一件不容易的事。

很多人对他有一种错觉:以为冯唐的一切是从天而降。但若是了解他的过去,就不会嫉妒他的现在。

冯唐的朋友,都知道他是一个单纯,干净,甚至有点笨拙的人。直到最近一年,他才学会使用微波炉,煮饺子以及叫外卖。他永远守时,永远谦和,永远抢着买单,紧张的时候结结巴巴。早年,他的新书上市,在图书馆做签售会,上千位读者排队找他签名,他紧张到额头微微出汗,每一本书签过名后,他都是双手递上,然后又双手合十表示感谢。他对每一个人都是如此。

五十岁后的冯唐,还做了一个人生中的重大决定——主动离职成为一位自由诗人和作家。

为什么“跨界”玩起了书画?在冯唐眼里,很多事情同时做,彼此之间却能彼此滋养,写作是一种表达,内容是从生活经历中获取,创作总归需要源头活水。越经历,越智慧。他尽量让自己经历更多,接触AI,元宇宙,ChatGPT。何况自己有时候需要换换脑子。曾经在职场中修炼出强大的时间管理能力和自律习惯,延续在如今的状态之中,反而更松弛和自由。

无论在何处,他内心深处永远守着一个“春风少年”,从未忘记文字之美,从未忘记青灯黄卷。当然这位“春风诗人”也从未忘记初心,本一不二。

四十多年前,夜幕之下的北京南城垂杨柳,老树不语,却能读懂少年冯唐的诗:

我把月亮戳到天上,

天就是我的。

我把脚陷入地里,

地就是我的。

那时候他才九岁,就已经是一位春风里的诗人了。