腾讯文化 胡子华2015-12-18 15:41

[摘要]中国当下诗歌创作尽管泥沙俱下,却依然呈现着中国汉语最鲜活的创造力,任何抛开这一点,一味笼统地嘲笑中国诗歌写作的看法,都有那么一点不理智,或者不光彩。

身后之名是如此奇怪,一来它无法追加褒奖,就像阿伦特评本雅明时感慨的那样,它无法用来斥责世界的有眼无珠;二来,它也无法跳出来进行事后反对,就像鲁迅文学奖之于鲁迅,又或者如冯唐之于泰戈尔。

“大千世界在情人面前解开裤裆,绵长如舌吻,纤细如诗行。”“我是死啊,我是你妈,我会给你新生哒。”“有了绿草,大地变得挺骚。”……自冯唐译的《飞鸟集》出版以来,书中这些“风格特异”的句子,近来已经招致了太多的喧哗,但冯唐对此的反应是黑黑更健康,反而有助于更多人开始读诗、读泰戈尔,俨然还成了功劳一件。

关于翻译准则,国内向来都是各有各的说法,谁也说不服谁,分明就是个搅不清的泥潭。因此,批评冯唐的翻译容易招致的危险是,你丫不懂他,根本就是品位差、玻璃心(至少冯唐在微博上就是这么干的:哎,你们这些被冒犯的小心灵啊)。又或者退一万步说,就算冯唐译的《飞鸟集》真的很差,每年图书市场上译得很烂的诗成百上千,为什么单挑冯唐来批?(他的粉丝就是这么干的:我就是喜欢冯叔的粗俗,爱看不看;又或者你究竟是不是眼红?)

所以,相比谈论冯唐的翻译,更值得讨论的是冯唐的诗歌观念,换言之,冯唐的译诗风貌根源于他的诗歌观念。在冯唐译诗札记《翻译泰戈尔<飞鸟集>的二十七个刹那》中,最引人注目的是其“押韵”说:不押韵的一流诗歌即使勉强算作诗,也不如押韵的二流诗歌。乍一看,这还真是一个奇怪得有些矛盾的论断,仿佛“押韵”这个被冯唐自诩为“诗人最厉害的武器”拥有一票否决权,可以随时反转“一流”和“二流”的最后裁定。再回到《飞鸟集》,泰戈尔用英文写的部分原本就是不押韵的,而冯唐翻译时则决定全力押韵。这好像摆明在说,就算我冯唐译得二流,泰戈尔你因为不押韵,哪怕一流,也还是不如我。另,在《冯唐诗百首》的自序中,冯唐写道:语言乏力,一说就是错,越说就越错,只好只求直白。这直白在译《飞鸟集》时被冯唐表现成了不要矜持的粗俗,一股子自我添加的“荷尔蒙”味道。但不管是直白还是粗俗,其实都跟泰戈尔搭不上边。在《文稿拾零》中,博尔赫斯论及泰戈尔诗歌时,就明确提出过泰戈尔偏爱“言辞的含糊”。这是冯唐在押韵外,对泰戈尔的另一个误解。

有趣的是,在表现粗俗的同时,冯唐也特别热衷对“美感”进行拼贴。他会强调自己翻译《飞鸟集》是在纳帕乡间,那里长满了薄荷、薰衣草、鼠尾草、百里香、迷迭香,还有齐身体高低运动的是苍蝇、蜜蜂、松鼠和小鸟。这种“诗意”和“美感”的加持,在冯唐仅有几篇论及自己诗歌写作和诗歌翻译的文本中都有出现。同样,他也罗列了在《飞鸟集》中频繁出现的事物:花,草,树,天,地,海,人,神,夜,晨,星,月,日,风,雨,泪,笑,歌,心,诗,灯,窗,并感叹自己第一次意识到,大城市也不是必须,有了这些“美好的意象”就很好了(实际上,这也是他阅读唐诗宋词的方式)。但这种唐诗宋词式的古典诗意是否适合用来理解《飞鸟集》呢?当泰戈尔听到有人念波德莱尔的《有情人之死》后,对诗中充满床呀、长沙发呀、花呀、壁炉呀、壁架呀、镜子呀、天使呀这类“叠床架屋”的诗人明确表示不喜欢。现在冯唐却把泰戈尔当成了另一位“叠床架屋的诗人”。这是误解之三。

“诗意”、“直白”(其实就是能看懂)、押韵,冯唐对这三个诗歌要素的迷信,其实就是当下大众读者对诗歌的要求。但在厘清这三个诗歌评价标准之前,我们有必要先来厘清冯唐为什么非要当“诗人”?

冯唐为什么要削尖脑袋当诗人?

按冯唐自己的说法,他早就把新浪微博的认证改为了简单两个字:诗人。他还有个公众微信号,专门着力于诗,要么是冯唐读诗,要么读冯唐诗,偶尔才发一点杂文和自己的照片。

在杂文集《活着活着就老了》的自序中,冯唐一早就写道:如果让我自评我的文学努力,诗第一,小说第二,杂文第三。当然,对此大家都不当真,但这句话没有反应冯唐的诗歌水平,倒真实地反应了冯唐的愿望:他想做个诗人。但在中国写诗基本没什么油水,至少不如写小说和写散文,就像他自己声称的那样,除另类长篇小说《不二》之外,他的杂文卖得比小说好,小说比诗好。那冯唐为什么要削尖脑袋往诗人队伍里站呢?

虽然很早以来,不少理论书就强调文类平等,不分高低。但具体而言,诗歌作为文学事业之顶点的看法仍然十分普遍。对此,布罗茨基有一个漂亮的说法:诗歌是飞行术,散文则是步兵。即使在“诗人”名头已经成“笑话”的中国,诗歌也从来不需要辩护,需要辩护的只是当前境况下的中国新诗写作。换言之,诗歌的桂冠不是暗淡了,而是蒙尘了,诗歌仍然代表了语言的最高能力。对此,冯唐一直跃跃欲试,他译《飞鸟集》的一大原因就是认为以郑振铎为代表的民国时代的中文还在转型期,而他现在已经把中文用得更好了,可以为《飞鸟集》找回应有的意境和韵律。

泰戈尔需不需要重译,我基本认同冯唐的看法,之前泰戈尔诗歌的中文翻译是过于轻柔,汉语也确实在更新,已经有能力提供更好的译本。但在冯译《飞鸟集》中的汉语是不是就代表了比郑振铎更高的水平?刻意粗俗是否就有效地纠正了轻柔?这些都是值得怀疑的。 那么在汉语水平的表现上,冯唐是怎么自我判断的呢?他自己有个说法:“我记性不好,比背诵唐诗、宋词一定输。但是我直觉好,没背过的唐诗、宋词,掩上几个字,我常常能猜到,即使猜错,也常常比原来用的字格调高。老天赏饭,和自卑以及自尊无关,三月桃花开,躲也躲不开。”照此下去,我多半以为冯唐会像大多数机关干部那样,等到退休之后再闲来写写古诗词,打发打发时间,熏陶熏陶情趣。但他没忍住,于是写了《冯唐诗百首》。

冯唐立志当诗人,但在他看来,居然有一个所谓的诗歌圈不愿意承认这一点。在一篇《耳朵听了会怀孕的声音》的博文里,冯唐写道:“自从我发表《冯唐诗百首》以来,我一直不被认可。我不被诗歌的庙堂认可。我喜欢的诗人顾城、海子、张枣都在一个叫蓝星诗库的丛书里出版了选集,这个选集的责任编辑叫王晓,长得像孙悟空,人可好了。有一次饭桌上我问王晓,我为什么不能在蓝星诗库里出诗歌选集。王晓憋了半天也没直抒胸臆,没说我的诗歌和他的审美相左,他红着脸说,冯唐,你再写写。我也不被诗歌的江湖认可。和其他领域一样,诗歌似乎也有个若隐若现的江湖,二、三十个名字总在那里低空飞行,嗡嗡作响,他们完全忽略我的诗歌已经开始被时间写在楼盘上、大地上、人民心海的水波上。”

终于,借助翻译《飞鸟集》这件事,冯唐再次确认了自己是诗人,再次确认《冯唐诗百首》里有很好的诗歌。至于《冯唐诗百首》卖得不如他的杂文和小说,完全是读者“工作这么忙,房价这么高,谁还看花、看海、看月亮?谁还读心、读灵、读诗?”的缘故。而“诗歌圈”不承认他,更是出自诗歌圈子化的排挤,他是怀才不遇,是受害者。对此,他的做法是转头自封“超简诗派的创始人”,也自立了一个山头。总之,冯唐一面充当市场冷落的无辜诗人,埋怨市场和读者;另一方面,又反过来以诗歌圈外人的身份抹黑诗歌圈,真是各种便宜占尽。

冯唐与所谓诗歌圈,到底谁在挤兑谁?

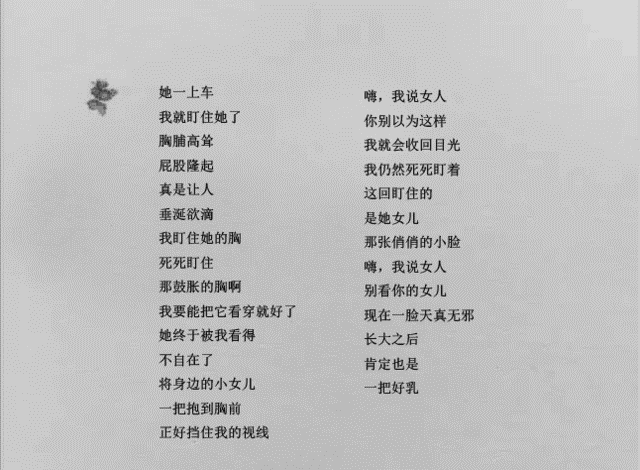

回顾这些年关于中国现当代诗歌的纷纷扰扰:知识分子写作和口语诗写作之间不顾斯文的争吵不断、从韩东的“诗到语言为止”到沈浩波的“诗到肉体为止”,以及梨花体、乌青体、年糕体的层出不穷,从《一把好乳》、《为什么不再舒服一些》、《对白云的赞美》到《穿过大半个中国去睡你》这些类似“洗脑神曲”一样的过场诗歌作品,社会公众对中国现当代诗歌的认知面貌一直处于事件丑闻式的进程中,新闻逻辑硬生生地制造了一连串诗歌的“危机时刻”,试图将诗歌推到一个需要自我申辩的污名席位。

在此背景下,吐槽诗歌成了理所当然的政治正确,不仅学者、读者这么干,诗人自己也在这么干。2009年,从国外回到香港的北岛在《缺席与在场》中就写道:“四十年后的今天,汉语诗歌再度危机四伏。由于商业化与体制化合围的铜墙铁壁,由于全球化导致地方性差异的消失,由于新媒体所带来的新洗脑方式,汉语在解放的狂欢中耗尽能量而走向衰竭。词与物,和当年的困境刚好相反,出现严重的脱节……诗歌与世界无关,与人类的苦难经验无关,因而失去命名的功能及精神向度。这甚至比四十年前的危机更可怕。”这一条大棒之下的结论是,四十年过去了,中国诗歌居然越写越差了。(关于此类论调的弊病,参见藏棣的文章《诗歌政治的风车:或曰“古老的敌意”》。) 在众多的批评中,诗歌与读者之间的脱节似乎是最大的指责。林贤治在《中国诗坛是一座空山》中就曾指出,“知识分子写作”的弊病在于依靠玄思脱离了社会,而“民间写作”则是依靠肉体远离了社会,各走了两个极端,并声称1990年代的诗歌写作就是一座空山。

确实,在第三代诗歌之后,中国不少当代诗人在不断翻新递送的诗歌样式的冲击下,有一种更新的焦虑,他们四处寻找翻译过来的良莠不齐的各种理论为自己站台、博弈。因此,国内出现了很多“诗歌教主”式的人物——冯唐自封超简诗派创始人也是其中一种——各种话语泥沙俱下,这无疑进一步拉大了读者和当代诗歌之间的隔阂,大量诗歌作品要么晦涩如玄学,要么粗鄙亢奋如口号。

在此情境下,海子的抒情诗便成了某种意义上诗歌和读者之间的最后共识,与此同时,海子还成了现当代诗人塑像的一次最新定型。与北岛“叛逆英雄”的诗人形象相比,海子作为诗人形象的定型有着很强的“道德化”意味,事实上,海子被抬成了某种崇高的诗歌先知和时代受难者。在对海子道德化、崇高化的背面,针对诗人形象的另一种反面谱写也在进行:诗人被当成是病人,是特殊的、难以理解的怪异群体。事实上,这造成了另一次诗歌伤害:从海子、戈麦、马骅到许立志,“自杀”粗暴地被大众用作辨别真诗人的棘冠,孤独、脆弱、敏感、贫困、潦倒、怀才不遇等等也都成了诗人的标配。很大程度上,与大众放弃对现代诗歌进行辨识同步的,是大众对诗人形象的认知停止,譬如当下半身诗歌出现的时候,他们就面临了这样一个问题:诗人可不可以是“流氓”?

从“诗歌流氓”说回冯唐,他指责诗歌圈对他挤兑已不是第一次了。早在今年3月的一条微博中,冯唐就写道:“这几年,春天一到,就被‘严肃’诗歌圈挤兑:每到春天,沿海小城市就归海子,内地二三线城市就归冯唐。”事实上,作为占据各种资本、平台资源的冯唐还真不好意思说这个话。在出版市场对诗歌还缺乏筛选能力、读者对诗歌缺乏清晰辨识能力的今天,国内多少优秀的、默默创作的诗歌写作者根本没机会出版自己的作品,而冯唐不仅轻而易举出了《冯唐诗百首》——在粉丝经济的今天,这让出版社几乎不用考虑诗歌质量——就拿《飞鸟集》的翻译来说,也是出版社编辑主动找上门:“冯老师,您想不想翻译泰戈尔的《飞鸟集》,给您最高水平的翻译费。”

即便如此,冯唐还是可以堂而皇之地抱怨他的诗集卖得不如他的小说和杂文,慨叹诗歌阅读的沉寂和没落;他还是可以自立一个山头,又堂而皇之画出一个挤兑他的诗歌圈,并用自己庞大的阅读者对这个诗歌圈不屑一顾,毕竟“春风十里,不如你”已经在中华大地口耳相传了。话说回来,这么得了便宜还卖乖,还真的弄不清到底是诗歌圈在挤兑冯唐,还是冯唐在挤兑诗歌圈。

最后,以一个诗人而非诗歌爱好者的标准,冯唐对“押韵”、“直白”、“诗意”这三个诗歌要素表现出来的迷信,暴露的其实是他自身对不断在更新的诗歌的认知停止,这种认知混淆了节奏和押韵、通俗和粗俗、阅读效果和诗歌质量之间的关系,是从唐诗宋词的阅读中笼统形成的一种陈旧诗观。而与冯唐相对,中国现当代诗歌创作尽管泥沙俱下,却确实在呈现着中国汉语最鲜活的创造力和表现力,任何抛开这一点,一味笼统地嘲笑中国当前诗歌写作的看法,都有那么一点不理智,或者不光彩。这也是为什么需要批评“诗人”冯唐的最大理由。